К основным особенностям сезонно замерзающих грунтов относится повышенная механическая прочность, пластичность к деформации, увеличение в объеме и увеличенное сопротивление электричеству. Все эти величины и глубина промерзания изменяются в зависимости от периода действия низких температур, их величины, вида грунта и его влажности.

Несмотря на трудности, возникшие в конце весны, виноград был собран с оптимальным состоянием здоровья, а в подвале алкогольная ферментация была довольно быстрой в начале из-за хорошей зрелости винограда. Конечным результатом виноделия и созревания этого урожая стало получение очень элегантных и изысканных вин, богатых ароматическим комплектом, который превозносит фруктовую, среднюю текстуру и высокую видимость.

Поэтому не было большой разницы в винтаже, несмотря на значительный прогресс в восстановлении вегетации, чему способствовали температуры выше среднего, что позволяло использовать разные сценарии. Если, действительно, не было зимы, опасаясь в начале сухого сезона, июньские и августовские дожди возобновили виноград. Весенне-летний сезон позволил собрать урожай, превосходный качественный виноград с различными точками превосходства, с идеально сбалансированными и сбалансированными пучками во всех их компонентах, с высоким градиентом сахара, определенной базой вина с большой текстурой.

При температурах ниже нуля механическая прочность грунта и сопротивление резанию и разработке вырастают в 5 – 8 раз. В связи с изменением температуры в глубине шара промерзшего грунта соответственно и изменяются характеристики его прочности. Самые большие значения сопротивления грунта разработке будут встречаться в верхних слоях промерзшего шара, а самые меньшие на границе замерзшего и не мерзлого шара.

Коллекция Санджовезе началась 17 сентября. Во время процесса винификации, должно быть, была представлена регулярная ферментативная кинетика, которая позволила усилить экстракцию ароматического компонента из кожи, в результате чего молодые вина были очень фруктовыми.

Осень характеризовалась низкими температурами с сильным ливнем, а затем, в конце года, с жесткими температурами с обильным снегом. Холод продолжался до начала февраля без дождливых осадков, что отразилось на мартовском месяце. Лето началось с высоких температур, с сухим и влажным климатом, который слегка ожидал цветения и посадки, но температура ниже среднего и значительные осадки в начале августа замедлили процесс старения, что позволило сбалансировать баланс без ущерба для здоровья винограда. С середины августа дни высокой интенсивности света с высокими дневными температурами и значительной тепловой экскурсией позволили собрать виноград с большим энологическим потенциалом из-за высокой концентрации благородных компонентов, таких как полные антоцианы и полифенолы. 21 сентября началась старинная санджовезе.

Глубина промерзания грунтов зависит от температуры воздуха и продолжительности ее воздействия, силы ветра, толщины снежного покрова, характера природного покрова, а так же от теплопроводности, уровня грунтовых вод и влажности.

Промерзание экскаваторного забоя происходит сверху, со стороны скосов и в лобовой части, поэтому разрабатывают мерзлый грунт с использованием одноковшовых экскаваторов по четырем схемам движения ковша. Первая схема предполагает движение ковша вдоль мерзлого грунта в случае, когда разная глубина углубления ковша от открытой поверхности. Вторая схема поперек мерзлого шара в его пределах. Третья схема поперек мерзлого шара, начиная с уровня, не замерзшего грунта. Четвертая – под углом к мерзлому шару с бока забоя.

Зимний сезон характеризовался жесткими температурами с обильным снегопадом даже на склонах холмов, которые продолжались до конца февраля - начала марта. Месяц июня показал высокие температуры выше среднего, а с июля и августа все температуры были ниже среднего с дождями через регулярные промежутки времени. Все это вызвало начало и конец созревания виноградных запахов. В течение всего месяца сентября хорошая тепловая экскурсия с еще очень жаркими днями и свежими ночами обеспечивала сохранение и поддержание ароматических компонентов, присутствующих в винограде.

Для одноковшовых экскаваторов разных моделей допустимая глубина разработки мерзлого грунта разная и зависит от системы лопаты, прочности ковша и схемы разработки. Разработка мерзлого грунта экскаваторами типа драглайн может производиться только по второй, третьей и четвертой схемам то есть поперек или под углом к мерзлому грунту.

Также в октябре он представил изменение климата с рефлексами во время сбора урожая. Сборник Санджовезе состоялся с 23 сентября. Зимнее оплодотворение виноградной лозы или газона. Как анализировать почву, чтобы увидеть, какие удобрения добавить. Он помогает исправить любые проблемы развития, отмеченные в предыдущем сезоне. Если случайно мы заметили, что некоторые овощи были более утомлены, чем ожидалось, или что растения садовых растений отстали до конца, мы будем правильно избегать того, что недостатки могут быть повторены в новом сезоне сбора урожая.

Для траншейных роторных и цепных экскаваторов допустимую глубину промерзания определяют в зависимости от величины сопротивления грунта, модели экскаватора и конструкции рабочего органа. Роторные экскаваторы эффективно используются, когда толщина промерзания до 2 м. Немного меньше возможности цепных многоковшовых экскаваторов.

Анализ почвы перед зимним оплодотворением

Но прежде чем приступать к «корректировке», необходимо знать, как делается наша земля. Какие питательные элементы отсутствуют? Чтобы точно знать, целесообразно провести химический анализ почвы или, скорее, химико-физический анализ, поэтому мы поймем, даже если нам приходится иметь дело с грубой или слишком компактной почвой, глинистой или шелковистой, песчаной, галькой или влажной.

Венецианские карты хорошо подходят для измерения рН почвы и выясняют, является ли почва кислой или щелочной. Однако для оценки присутствия азота, фосфора и макрофагов калия необходим минимальный лабораторный анализ. Это расходы, но это того стоит, если мы не супер-эксперты и не хотим, чтобы наши урожаи больше всего. Если у вас есть компания, которая стремится получить сертификацию органического земледелия, то метр рН будет более уместным.

Для успешной разработки мерзлого грунта зимой и подготовки слоя для экскавации можно использовать способы предотвращения замерзания грунта, размораживания, механического разрушения статическими и динамическими разрыхлителями, блоковый способ разработки и разрушения взрывом.

Возможная глубина разрыхления мерзлого грунта определяется в зависимости от мощности двигателя трактора и конструкции рабочего органа рыхления. В случае применения трактора с двигателем мощностью от 150 до 200 кВт, толщина рыхления составляет от 0,45 до 1 м. Использование мощных тракторов с двигателями от 400 до 600 кВт дает возможность разрыхлять мерзлый грунт до 1,5 м.

Если вам нужно предоставить домашний сад, хотя он культивируется с использованием метода органического земледелия, будет много солнцезащитных карт. Для организма существуют очень требовательные растения, например рододендроны и херисты, которые нуждаются в очень кислой почве, и другие, которые легче адаптируются.

Лабораторный анализ земли

Если мы решили провести лабораторный анализ, нам необходимо подготовить образцы. Поскольку тест имеет смысл, вам нужно сделать глубокое 40-сантиметровое отверстие в трех или четырех точках земли. Из каждого отверстия мы нарисуем три больших лезвия земли, которые мы очистим камнями, встряхнем их и положим в мешок, прежде чем высушить в аналитической лаборатории.

Возможность разрыхлять мерзлый грунт скреперами и бульдозерами значительно ограничена, глубина разрыхления не больше 0,05 – 0,15 м.

Для разрыхления таких грунтов эффективно используют динамические разрыхлители типа клин-молот, шар-молот, дизель-молот, которые разрабатывают шар толщиной от 0,4 до 0,6 м. При использовании навесных гидравлических молотов допускается разработка шара в 1,5-2 м. В таких случаях разрыхление выполняют пошарово.

Гидравлические станции типа устройства для прогрева почвы типа Е700М и Е350М

С удобрениями можно улучшить почву, реинтегрируя недостающие питательные вещества, всегда имея в виду, что значение рН влияет на доступность макроэлементов и микроэлементов. Такую же функцию удобрения выполняют регуляторы и корректоры для физических и биологических свойств почвы.

Зимнее оплодотворение: когда это сделать

Разница между весной и весной заключается в том, что результаты последних более непосредственны. Весной он дает растениям растительный спринт или сразу же устраняет контингентные проблемы, такие как пожелтение листьев. По этой причине весной и летом он также используется для тех, у которых более быстрое действие, чем у корней, и введения микроэлементов, таких как железо, цинк, медь и бор, чаще всего в жидкой форме.

Для предотвращения промерзания грунта его вспахивают или глубоко разрыхляют с последующей организацией процессов снегозадержания или утеплением поверхности слоем теплоизолирующего материала. Эти мероприятия проводят осенью до начала заморозков, а относительно грунта во время разработки в котлованах сразу после его удаления. Эти методы используют в случаях, если разработка будет проводиться в первой трети зимы с использование плугов или статических разрыхлителей.

Корректирующее зимнее оплодотворение

Вместо этого он дает результаты, которые видны через несколько месяцев. Характерной особенностью является не быстрый эффект, а стойкость элементов в почве и активация биологических механизмов, которые приводят к почве, богатой минеральными солями и органическим веществом, также в сочетании с снегом, льдом и микроорганизмами. Наилучший период варьируется от поздней осени до ранней зимы, поэтому вещества будут иметь время действовать, давая результаты в весна. Зимний сезон, который совпадает с вегетативным отдыхом, - это, как мы сказали, лучшее время для исправления физических и химических характеристик почвы с помощью регуляторов и поправок, которые, в свою очередь, облегчат поглощение питательных веществ растениями.

Предварительное глубокое разрыхление выполняют экскаватором прямая лопата. Гребенчатая поверхность, которая при этом образуется, задерживает снег, чем предохраняет грунт от промерзания.

Проведение глубокого разрыхления рекомендуется проводить при разработке маловязких грунтов супесей, песков, гравия и других обломочных грунтов. Его проводят поздней весной методом разбрасывания зачерпнутого ковшом грунта. Сначала лобовой проходкой с работой на отвал выполняется траншея глубиной от 1,3 до 1,5 м. Далее при боковой проходке ее заполняют грунтом из вновь созданной и т. д. Сверху будущего котлована образуется слой неровного грунта до 0,4 м. который удерживает снег. Зимой корка разрыхленного грунта легко разбивается экскаватором с ковшом объемом 0,5 м2 и более. Если ширина будущей разработки не больше 10 м. уберечь грунт от промерзания можно распланировавши по месту разработки слой вновь нанесенного грунта.

Оплодотворение, изменение и исправление почвы - это синергетические операции, которые имеют общую цель - обеспечить растения необходимыми питательными веществами, поэтому, когда речь заходит о разговоре, они часто означают все три вещи. Повышение рН очень кислой почвы является запретительным, но если он только слабокислотный, его можно исправить кальцинированием. Однако будьте осторожны, чтобы кальцинирование никогда не проводилось одновременно с зимним оплодотворением с навозом, поскольку реакция между этими двумя веществами отменила бы преимущества обеих операций.

Небольшие поверхности так же сохраняют от промерзания при помощи

теплоизоляционных материалов. Для этой цели используют опилки, солому,

сено, камыш, шлак, листья, пену из полимерных материалов. Так же

применяют химическую обработку грунта хлористыми солями.

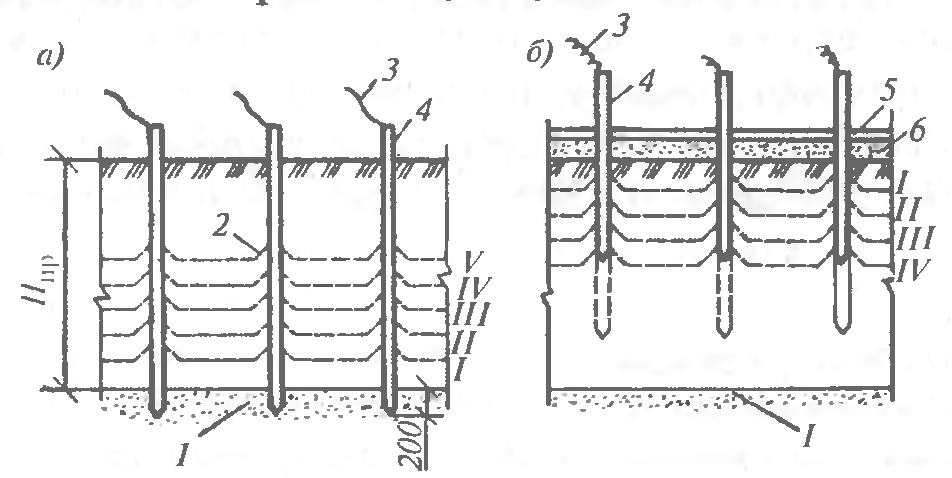

Размораживание грунтов

довольно затратный метод, поэтому применяют при

незначительных объемах робот, таких как разработка котлованов и траншей

небольших размеров, вводов возле подземных сооружений, трубопроводов, в

труднодоступных местах, во время проведения ремонтных работ. Для таких

работ используют жидкое и твердое топливо, пар, горячую воду и

электроэнергию. Тепловая энергия от источника может распространяться

тремя способами. В первом случае источник располагают сверху грунта, и

размораживание происходит сверху вниз. Во втором случае источник

помещают в шурф промерзшего слоя, и тепло распространяется радиально. В

третьем случае шурф выполняют ниже глубины промерзания, и размораживание

происходит снизу промерзшего слоя.

Противоположностью прокаливания является штукатурка, операция, которая служит для снижения рН слишком щелочных почв и заключается в добавлении штукатурки или порошка серы во время штукатурки. Если мы хотим понизить рН щелочной почвы, мы должны обратить внимание на полив воды, которая часто очень «твердая», то есть известняк.

Органическое зимнее оплодотворение

Лучшая почва производится с использованием органических удобрений, которые обогащают почву органического вещества и, следуя комплексным превращениям, объединяются, чтобы превратиться в гумус. Классическое органическое удобрение - это навоз, который должен использоваться зрелым. Органические удобрения также хороши для кукурузы и сухой крови. Остатки рыбы, другие отличные натуральные удобрения, поступают из остатков консервированной рыбы.

Самый простой, но малоэффективный способ это нагрев грунта сжиганием под металлическими коробами торфа, каменного угля, опилок. Такой процесс размораживания состоит из чередования воздействия теплоты на грунт в течение 7-8 часов и периода сохранения его на протяжении 16-18 часов. На 1 м3 размороженного грунта затраты торфа составляют 120-140 кг., угля 30-60 кг., и древесины 0,15 м3.

На рынке есть также несколько «искусственных приманок», продаваемых в мешках, более удобных для ношения, чем натуральный навоз. Эти продукты, в отличие от синтетических химических удобрений, производятся от переработки натуральных веществ и получаются путем смешивания нескольких органических веществ и их ферментации. Иногда они в форме гранул, и поэтому их называют органическими гранулами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕННОГО. Зимой легче для хороших подрядчиков, чем для полного строительного сезона. Поэтому теоретически строительство дома в это время года может быть более выгодным. Однако не все строительные работы могут выполняться при пониженных температурах. Какую работу вы можете сделать зимой, и что лучше делать осенью или ждать до весны? Строит ли дом зимой выгодно?

Более экономичным во время устройства траншей считается метод размораживания с использованием специальных установок на жидком топливе. Продуктивность такой установки может доходить до 40 м3 грунта за смену, и расход топлива 17 кг./час.

Но более прогрессивным считается размораживание грунта паровыми,

водными и электрическими иголками. Источником тепла выступают

стационарные установки или передвижные. В подготовленные шурфы, которые

не достигают на 10-12 см. незамерзшего грунта вставляют так называемые

электрические иголки. При разработке траншеи их устанавливают на

расстоянии 1 м., при шахматном порядке расстояние допускается от 1 до

1,5 м. и включают в сеть переменного тока 220. В., последовательно

группами.

Для размораживания

можно использовать глубинные электроды, которые

производятся из круглой арматурной стали 16-20 мм. или труб 25-50 мм. с

заточенным концом. Электроды устанавливают в подготовленные шурфы и

забивают отбойными молотками на глубину 5-10 см. ниже уровня мерзлого

грунта. Электрический проходит под мерзлым шаром и выделяет тепло,

размораживая грунт снизу вверх. Коаксиальные нагреватели обычно

используют во время радиального размораживания.

Разрабатывают мерзлый грунт

и при помощи машин с ударным действием.

Грунт разрыхляют дизель-молотом с клином, закрепленным на экскаваторе, и

в дальнейшем разрабатывают экскаватором с прямой или обратной лопатой.

Такой метод применяют для относительно небольших траншей и котлованов.

Экскаватор оборудуют навесным оборудованием с молотом свободного

падения. Он бывает формы шара и действует по принципу дробления или

клина действующего по принципу скола грунта.

Строительные работы и фундаменты зимой

Земляные работы обычно не проводятся зимой. Во время мороза земля затвердевает, и раскопки раскопок фундамента, даже с помощью экскаватора, становятся невозможными. Если раскопки фундамента уже существуют, они не должны оставаться открытыми. Под воздействием мороза структура почвы на ее дне будет разрушена. Стоит разложить соломенные коврики или пенополистиролы. Это хорошая защита, но только ненадолго, и когда на площадке мало мороза. Лучше всего покрыть почву бетоном.

Изоляция и фасадная штукатурка зимой

Для защиты от образования так называемых заморозков, т.е. движений грунта и последующих переломов фундаментов, они должны быть помещены в землю ниже морозной зоны и защищены матами. Присоединяйтесь к нам и следите за обновлениями. Изоляция и оштукатуривание зимой должны выполняться в рассрочку. Если погода благоприятная, используйте цементный раствор в зимнем варианте для крепления пенополистирольных плит и арматуры.

Производительность экскаватора с клин-молотом не более 60 м3 замершего грунта за одну смену. Недостатками таких методов считают большой расход стальных канатов и повышенные динамические нагрузки, которые действуют на узлы экскаватора.

Сегодня динамические разрыхлители заменяют на гидравлические, которые используют как навесное оборудование к гидравлическим экскаваторам. Гидромолоты используют так же и для разрыхления скальных грунтов, асфальтобетонных покрытий и т. д. Разработка мерзлого грунта производят шарами по 40-60 см. толщины его производительность до 25 м3/час.

При температуре, близкой к нулю, клей к пенополистиролу и зашиванию сетки происходит очень медленно. Это затрудняет выполнение фасадных работ и должно быть сигналом для их разрушения. Вы можете оставить стену, покрытую полистиролом, но вы должны ожидать, что в течение нескольких месяцев ее верхний слой под солнцем пожелтеет и станет хрупким. Поэтому весной полистирол должен быть подвергнут шлифованию наждачной бумагой перед нанесением усиливающего слоя.

Если для потепления выбрана минеральная вата, ее нельзя оставлять незавершенной зимой, потому что пропитанная теряет свои параметры теплоизоляции. Определенно предпочтительно наносить слой изоляционного материала из сетки, встроенной в клейкий раствор, а затем наносить на нее штукатурным грунтом. Весной перед размещением тонкослойной штукатурки субстрат следует смыть с осадка, и если разрыв в работе продлевается, перед тем, как штукатурка снова накрывает стену штукатуркой.

Широкое применение получило разрыхление статическими разрыхлителями . Для этого используют сменное навесное оборудование одинарного и двойного действия. Это разрыхлители захватно-клещевого действия и объединяют в себе разрыхление и экскавацию. Отсутствие динамического воздействия на грунт дает возможность использовать такое оборудование в различных условиях т. ч. возле действующих подземных коммуникаций. Это оборудование используют для разработки бетонных и асфальтобетонных покрытий и для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

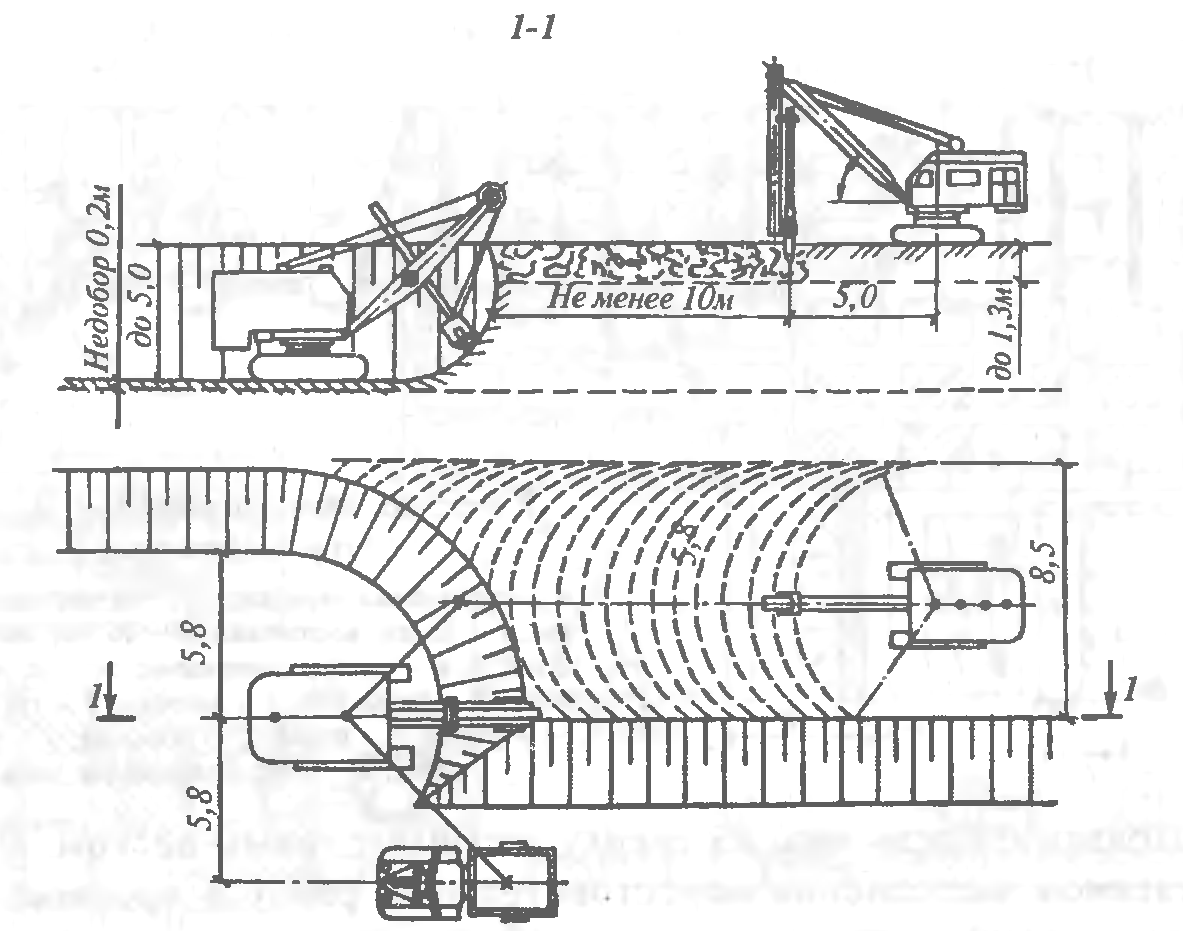

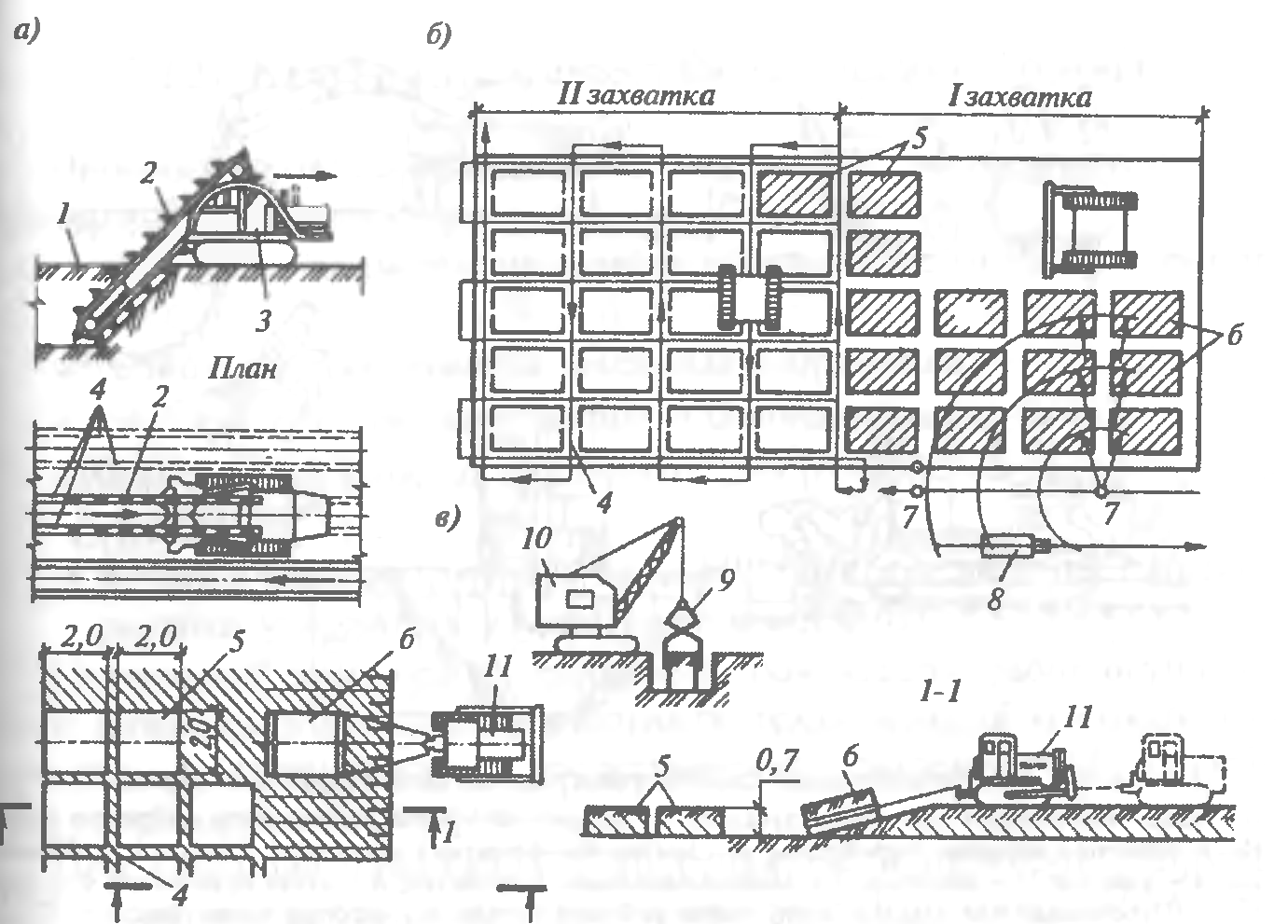

При блоковом способе разработки мерзлого грунта монолитность нарушают, нарезая грунт на блоки землеройными машинами, тракторами оснащенными барами или дисковыми пилами. Обычно при этом методе используют два вида блочной разработки крупно- и мелкоблочный.

Мелкоблочный способ рекомендуют использовать при разработке небольших котлованов, траншей и в сложных условиях с одновременной его погрузкой на транспорт или работой в отвал. После удаления мерзлого грунта продолжают разработку экскаваторами с прямой или обратной лопатой. При глубине промерзания до 1,3 м., допускается разработка траншей и котлованов экскаватором с прямой лопатой, объемом 0,65 м3 и больше, при этом блоки нарезают по 0,4-0,5 м.. Когда разрабатывают траншеи шириной до 2 м. прорезы допускается устраивать только перпендикулярно траншеи, а при большей ширине поперечные разрезы выполняют под углом в 30 градусов, нарезая блоки в виде ромбов. Во время разработки котлована применяют несколько торцевых проходок подряд.

Крупноблочный способ разработки грунтов применяют при устройстве больших котлованов или в условиях, когда возле сооружений нужно избежать движения грунта. Блоки массой 4-10 т. срывают бульдозерами и грузят кранами на автосамосвалы или складирую на свободных площадках клешневыми погрузчиками. Эти процессы нужно проводить не позже нескольких смен после нарезки, что вы разрезы не успели замерзнуть. Рекомендуется организовывать две захватки, на первой проводить нарезку на второй удаляют блоки и подчищают основание бульдозером.

Значительная часть территории России расположена в зонах с продолжительной и суровой зимой. Однако строительство осуществляется круглогодично, в этой связи около 15% общего объема земляных работ приходится выполнять в зимних условиях и при мерзлом состоянии грунта. Особенность разработки грунта в мерзлом состоянии за ключается в том, что при замерзании грунта механическая прочность его возрастает, а разработка затрудняется. Зимой значительно возрастает трудоемкость разработки грунта (ручных работ в 4...7 раз, механизированных в 3...5 раз), ограничивается применение некоторых механизмов - экскаваторов, бульдозеров, скреперов, грейдеров, в то же время выемки зимой можно выполнять без откосов. Вода, с которой много неприятностей в теплое время года, в замерзшем состоянии становится союзником строителей. Иногда отпадает необходимость в шпунтовых ограждениях, практически всегда в водоотливе. В зависимости от конкретных местных условий используют следующие методы разработки грунта:

■ предохранение грунта от промерзания с последующей разработкой обычными методами;

■ оттаивание грунта с разработкой его в талом состоянии;

■ разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением;

■ непосредственная разработка мерзлого грунта.

5.11.1. Предохранение грунта от промерзания

Этот метод основан на искусственном создании на поверхности участка, намеченного к разработке в зимнее время, термоизоляционного покрова с разработкой грунта в талом состоянии. Предохранение проводится до наступления устойчивых отрицательных температур, с заблаговременным отводом с утепляемого участка поверхностных вод. Применяют следующие способы устройства термоизоляционного покрытия: предварительное рыхление грунта, вспахивание и боронование грунта, перекрестное рыхление, укрытие поверхности грунта утеплителями и др.

Предварительное рыхление грунта, а также вспахивание и боронование осуществляется накануне наступления зимнего периода на участке, предназначенном для разработки в зимних условиях. При рыхлении поверхности грунта верхний слой приобретает рыхлую структуру с заполненными воздухом замкнутыми пустотами, обладающими достаточными теплоизоляционными свойствами. Вспашку производят тракторными плугами или рыхлителями на глубину 30...35 см с последующим боронованием на глубину 15...20 см. Такая обработка в сочетании с естественно образующимся снеговым покровом отдаляют начало промерзания грунта на 1,5 мес, а на последующий период уменьшают общую глубину промерзания примерно на 73. Снеговой покров может быть увеличен перемещением снега на участок бульдозерами или автогрейдерами или установкой перпендикулярно направлению господствующих ветров нескольких рядов снегозащитных заборов из решетчатых щитов размером 2 X 2 м на расстоянии 20...30 м ряд от ряда.

Глубинное рыхление производят экскаваторами на глубину 1,3. ..1,5 м путем перекидки разрабатываемого грунта на участке, где в последующем будет располагаться земляное сооружение.

Перекрестное рыхление поверхности на глубину 30...40 см, второй слой которого располагается под углом 60...900, а каждая последующая проходка выполняется с нахлесткой на 20 см. Такая обработка, включая снежный покров, отодвигает начало замерзания грунта на 2.5.. .3.5 мес., резко снижается общая глубина промерзания.

Предварительная обработка поверхности грунта механическим рыхлением особенно эффективна при утеплении этих участков земли.

Укрытие поверхности грунта утеплителями. Для этого используют дешевые местные материалы - древесные листья, сухой мох, торфяная мелочь, соломенные маты, стружки, опилки, снег. Наиболее простой способ - укладка этих утеплителей толщиной слоя 20...40 см непосредственно по грунту. Такое поверхностное утепление применяют в основном для небольших по площади выемок.

Укрытие с воздушной прослойкой. Более эффективным является использование местных материалов в сочетании с воздушной прослойкой. Для этого на поверхности грунта раскладывают лежни толщиной 8.. .10 см, на них горбыли или другой подручный материал - ветки, прутья, камыши; по ним сверху насыпают слой опилок или древесных стружек толщиной 15...20 см с предохранением их от сдувания ветром. Такое укрытие чрезвычайно эффективно в условиях срединной России, оно фактически предохраняет грунт от промерзания в течение всей зимы. Целесообразно площадь укрытия (утепления) увеличивать с каждой стороны на 2...3 м, что предохранит грунт от промерзания не только сверху, но и сбоку.

С началом разработки грунта вести его надо быстрыми темпами, сразу на всю необходимую глубину и небольшими участками. Утепляющий слой при этом нужно снимать только на разрабатываемой площади, в противном случае при сильных морозах будет быстро образовываться мерзлая корка грунта, затрудняющая производство работ.

5.11.2. Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоянии

Оттаивание происходит за счет теплового воздействия и характеризуется значительной трудоемкостью и энергетическими затратами. Применяется в редких случаях, когда другие методы недопустимы или неприемлемы - вблизи действующих коммуникаций и кабелей, в стесненных условиях, при аварийных и ремонтных работах.

Способы оттаивания классифицируются по направлению распространения теплоты в грунте и по применяемому теплоносителю (сжигание топлива, пар, горячая вода, электричество). По направлению оттаивания все способы делятся на три группы.

Оттаивание грунта сверху вниз. Теплота распространяется в вертикальном направлении от дневной поверхности вглубь грунта. Способ наиболее прост, практически не требует подготовительных работ, наиболее часто применим на практике, хотя с точки зрения экономного расхода энергии наиболее несовершенен, так как источник теплоты размещается в зоне холодного воздуха, поэтому неизбежны значительные потери энергии в окружающее пространство.

Оттаивание грунта снизу вверх. Теплота распространяется от нижней границы мерзлого грунта к дневной поверхности. Способ наиболее экономичный, так как опаивание происходит под защитой мерзлой корки грунта и теплопотери в пространство практически исключены. Потребная тепловая энергия может быть частично сэкономлена за счет оставления верхней корки грунта в промерзшем состоянии. Она имеет наиболее низкую температуру, поэтому требует больших затрат энергии на опаивание. Но этот тонкий слой грунта в 10...15 см будет беспрепятственно разработан экскаватором, для этого вполне хватит мощности машины. Главный недостаток этого способа в необходимости выполнения трудоемких подготовительных операций, что ограничивает область его применения.

Радиальное оттаивание грунта занимает промежуточное положение между двумя предыдущими способами по расходу тепловой энергии. Теплота распространяется в грунте радиально от вертикально установленных прогревных элементов, но для того, чтобы их установить и подключить к работе требуются значительные подготовительные работы.

Для выполнения оттаивания грунта по любому из этих трех способов необходимо участок предварительно очистить от снега, чтобы не тратить тепловую энергию на его оттаивание и недопустимо переувлажнять грунт.

В зависимости от применяемого теплоносителя существует несколько методов оттаивания.

Оттаивание непосредственным сжиганием топлива. Если в зимнее время необходимо выкопать 1...2 ямы, самое простое решение - обойтись простым костром. Поддерживание костра в течение смены приведет к оттаиванию грунта под ним на 30...40 см. Погасив костер и хорошо утеплив место прогрева опилками, оттаивание грунта внутрь будет продолжаться за счет аккумулированной энергии и за смену может достигнуть общей глубины до 1 м. При необходимости можно снова расжечь костер или разработать талый грунт и на дне ямы развести костер. Применяют способ крайне редко, так как только незначительная часть тепловой энергии расходуется продуктивно.

Огневой способ применим для отрывки небольших траншей, используется звеньевая конструкция (рис. 5.41) из ряда металлических коробов усеченного типа, из которых легко собирается галерея необходимой длины, в первом из них устраивают камеру сгорания твердого или жидкого топлива (костер из дров, жидкое и газообразное топливо с сжиганием через форсунку). Тепловая энергия перемещается к вытяжной трубе последнего короба, создающей необходимую тягу, благодаря которой горячие газы проходят вдоль всей галереи и грунт под коробами прогревается по всей длине. Сверху короба желательно утеплить, часто утеплителем используют талый грунт. После смены агрегат убирают, полосу оттаявшего грунта засыпают опилками, дальнейшее опаивание продолжается за счет аккумулированного в грунте тепла.

Электропрогрев. Сущность данного метода состоит в пропускании электрического тока через грунт, в результате чего он приобретает положительную температуру. Используют горизонтальные и вертикальные электроды в виде стержней или полосовой стали. Для первоначального движения электрического тока между стержнями необходимо создать токопроводящую среду. Такой средой может быть талый грунт, если электроды забить в грунт до талого грунта, или на поверхности грунта, очищенного от снега, насыпать слой опилок толщиной 15...20 см, смоченных солевым раствором с концентрацией 0,2-0,5%. Вначале смоченные опилки являются токопроводящим элементом. Под воздействием теплоты, генерируемой в слое опилок, верхний слой грунта нагревается, опаивает и сам становится проводником тока от одного электрода к другому. Под воздействием теплоты происходит оттаивание нижележащих слоев грунта. В последующем распространение тепловой энергии осуществляется в основном в толще грунта, опилочный слой только защищает обогреваемый участок от потерь теплоты в атмосферу, для чего слой опилок целесообразно накрыть рулонными материалами или щитами. Этот способ достаточно эффективен при глубине промерзания или оттаивания грунта до 0,7 м. Расход электроэнергии на отогрев 1 м3 грунта колеблется в пределах 150...300 кВт.ч, температура нагретых опилок не превышает 80...90 °С.

Рис. 5.41. Установка для оттаивания грунта жидким топливом:

а - общий вид; б - схема утепления короба; 1 - форсунка; 2 - утеплитель (обсыпка талым грунтом); 3 - короба; 4 - вытяжная труба; 5 - полость оттаявшего грунта

Оттаивание грунта полосовыми электродами, укладываемыми на поверхность грунта, очищенной от снега и мусора, по возможности выровненной. Концы полосового железа отгибают кверху на 15...20 см для подключения к электропроводам. Поверхность отогреваемого участка покрывают слоем опилок толщиной 15...20 см, смоченных раствором хлористого натрия или кальция консистенции 0,2...0,5%. Так как грунт в промороженном состоянии не является проводником, то на первой стадии ток движется по смоченным раствором опилкам. Далее отогревается верхний слой грунта и оттаявшая вода начинает проводить электрический ток, процесс со временем идет вглубь грунта, опилки начинают выполнять роль теплозащиты отогреваемого участка от теплопотерь в атмосферу. Опилки сверху обычно покрывают толем, пергамином, щитами, другими защитными материалами. Способ применим при глубине отогрева до 0,6...0,7 м, так как при больших глубинах напряжение падает, грунты менее интенсивно включаются в работу, значительно медленнее нагреваются. К тому же они достаточно пропитаны с осени водой, которая требует больше энергии для перехода в талое состояние. Расход энергии колеблется в пределах 50-85 кВт.ч на 1 м3 грунта.

Оттаивание грунта стержневыми электродами (рис. 5.42). Данный метод осуществляют сверху вниз, снизу вверх и комбинированным способами. При оттаивании грунта вертикальными электродами стержни из арматурного железа с заостренным нижним концом забиваются в грунт в шахматном порядке, обычно используя рамку 4x4 м с крестообразно натянутыми проволоками; расстояние между электродами оказывается в пределах 0,5-0,8 м.

Рис. 5.42. Оттаивание грунта глубинными электродами:

а - снизу вверх; б - сверху вниз; 1 - талый грунт; 2 - мерзлый грунт; 3 - электрический провод; 4 - электрод, 5 - слой гидроизоляционного материала; 6 - слой опилок; I-IV - слои оттаивания

При прогреве сверху вниз предварительно очищают от снега и наледи поверхность, стержни забивают в грунт на 20...25 см, укладывают слой опилок, пропитанных раствором солей. По мере прогрева грунта электроды забивают глубже в грунт. Оптимальной будет глубина прогрева в пределах 0,7... 1,5 м. Продолжительность оттаивания грунта воздействием электрического тока примерно 1,5...2,0 сут, после этого увеличение глубины оттаивания будет происходить за счет аккумулированной теплоты еще в течение 1...2 сут. Расстояние между электродами 40...80 см, расход энергии по сравнению с полосовыми электродами сокращается на 15...20% и составляет 40...75 кВт-ч на 1 м3 грунта.

При прогреве снизу вверх пробуривают скважины и вставляют электроды на глубину, превышающую глубину промерзшего грунта на 15...20 см. Ток между электродами идет по талому грунту ниже уровня промерзания, при нагреве грунт отогревает вышележащие слои, которые также включаются в работу. При этом методе применять слой опилок не требуется. Расход энергии составляет 15...40 кВт/ч на 1 м3 грунта.

Третий, комбинированный способ, будет иметь место при заглублении электродов в подстилающий талый грунт и устройстве на дневной поверхности опилочной засыпки, пропитанной солевым раствором. Электрическая цепь замкнется наверху и внизу, оттаивание грунта будет происходить сверху вниз и снизу вверх одновременно. Так как трудоемкость подготовительных работ при этом способе самая высокая, то его применение может быть оправдано лишь в исключительных случаях, когда требуется ускоренное оттаивание грунта.

Оттаивание токами высокой частоты. Этот метод позволяет резко сократить подготовительные работы, так как промерзший грунт сохраняет проводимость к токам высокой частоты, поэтому отпадает надобность в большом заглублении электродов в грунт и в устройстве опилочной засыпки. Расстояние между электродами может быть увеличено до 1,2 м, т. е. сокращено их количество почти в два раза. Процесс оттаивания грунта протекает относительно быстро. Ограниченное использование способа связано с недостаточным выпуском генераторов токов высокой частоты.

Одним из методов, которые в настоящее время утратили свою эффективность и вытеснены более современными, является оттаивание грунта паровыми или водяными иглами. Дня этого необходимо наличие источников горячей воды и пара, при малой, до 0,8 м глубине промерзания грунта. Паровые иглы представляют собой металлическую трубу длиной до 2 м и диаметром 25...50 мм. На нижнюю часть трубы насажен наконечник с отверстиями диаметром 2...3 мм. Иглы соединяют с паропроводом гибкими резиновыми шлангами при наличии на них кранов. Иглы заглубляют в скважины, предварительно пробуриваемые на глубину, приблизительно равную 70% глубины оттаивания. Скважины закрывают защитными колпаками, снабженные сальниками для пропуска паровой иглы. Пар подают под давлением 0,06...0,07 МПа. После установки аккумулированных колпаков прогреваемую поверхность покрывают слоем термоизоляционного материала, чаще всего опилок. Иглы располагают в шахматном порядке с расстоянием между центрами 1 1,5 м.

Расход пара на 1 м3 грунта составляет 50... 100 кг. За счет выделения паром в грунте скрытой теплоты парообразования прогрев грунта проходит особенно интенсивно. Этот метод требует расхода тепловой энергии примерно в 2 раза больше, чем метод вертикальных электродов.

Оттаивание грунта теплоэлектронагревателями. Данный метод основан на передаче теплоты мерзлому грунту контактным способом. В качестве основных технических средств применяются электро-маты, изготавливаемые из специального теплопроводящего материала, через который пропускают электрический ток. Прямоугольные маты, размеры которых могут закрывать поверхность от 4...8 м2, укладываются на оттаиваемый участок и подсоединяются к источнику электричества напряжением 220 В. При этом образующееся тепло эффективно распространяется сверху вниз в толщу мерзлого грунта, что приводит к его оттаиванию. Время, необходимое для оттаивания, зависит от температуры окружающего воздуха и от глубины промерзания грунта и в среднем составляет 15-20 ч.

5.11.3. Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением

Рыхление мерзлого грунта с последующей разработкой землеройными и землеройно-транспортными машинами осуществляют механическим или взрывным методом.

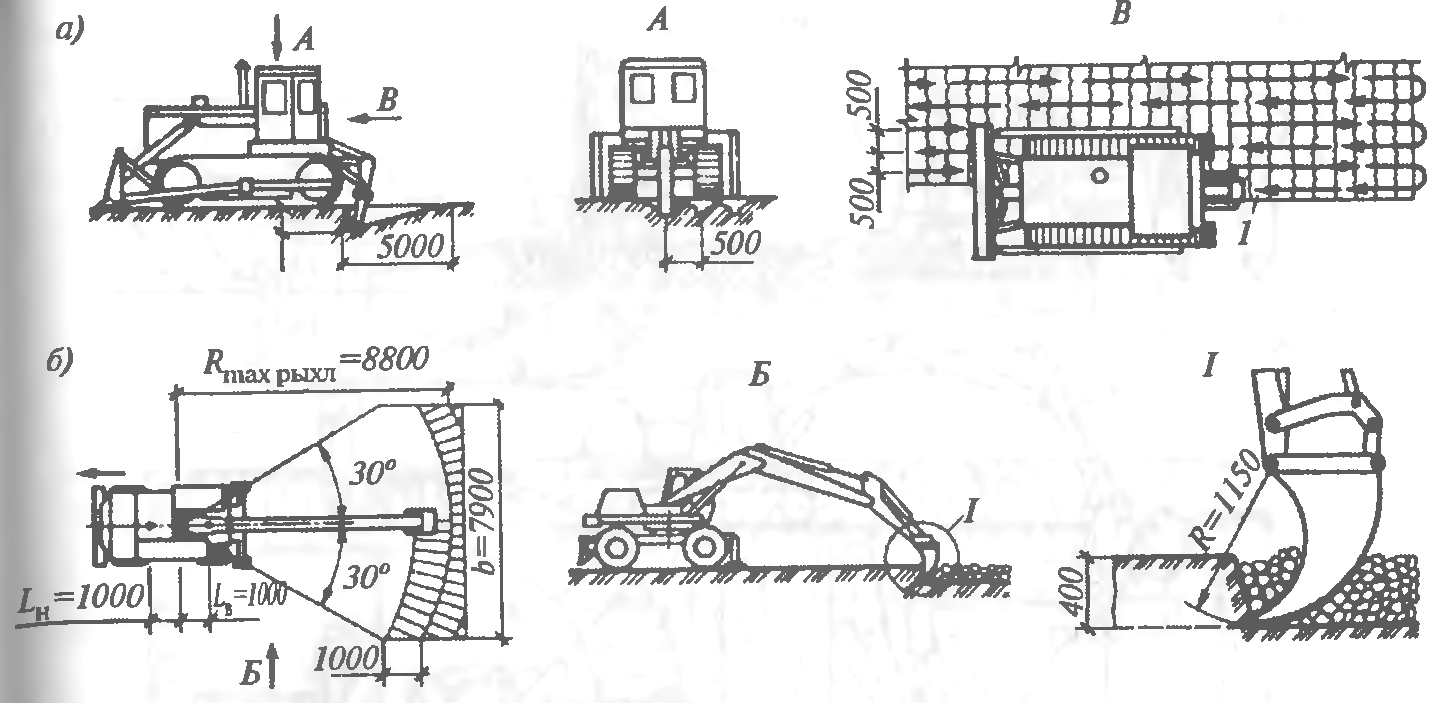

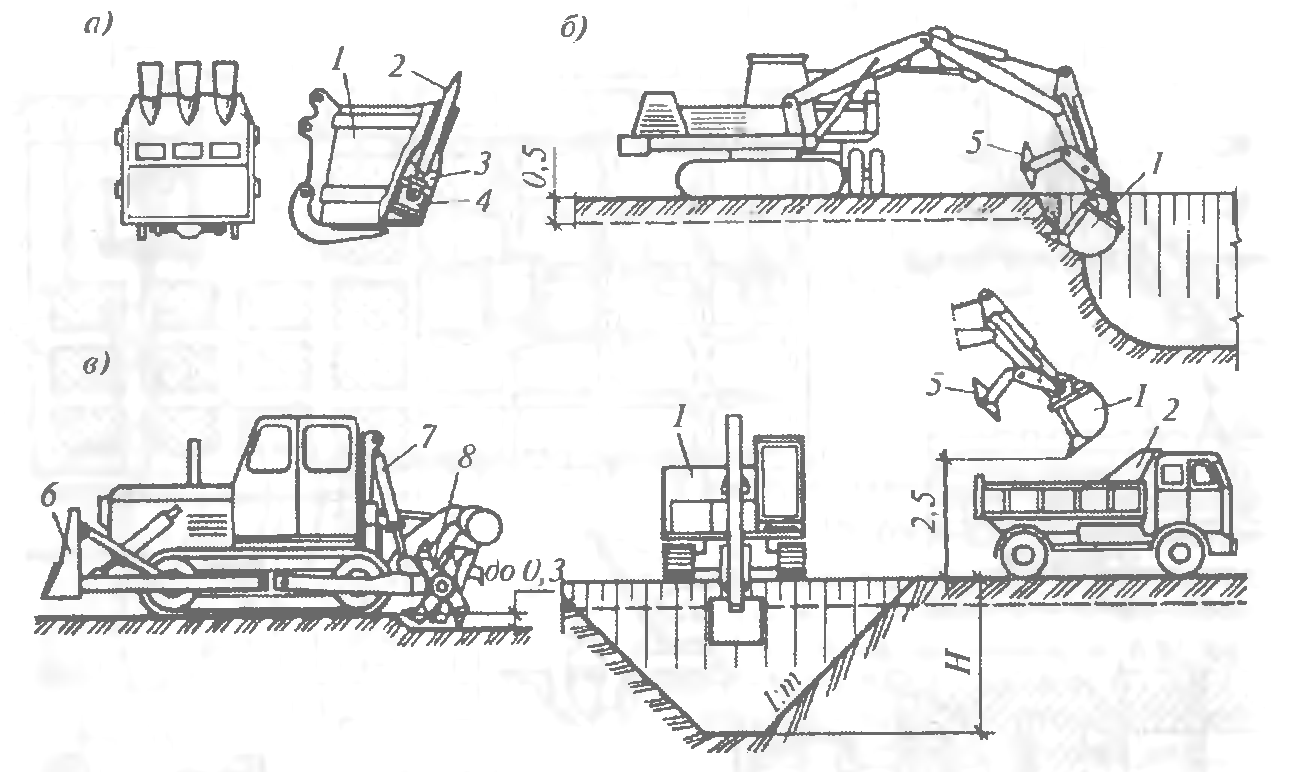

Механическое рыхление мерзлого грунта с использованием современных строительных машин повышенной мощности приобретает все большее распространение. В соответствии с требованиями экологии, перед зимней разработкой грунта необходимо в осенний период снять бульдозером слой растительного грунта с намеченного для разработки участка. Механическое рыхление базируется на резании, раскалывании или сколе мерзлого грунта статическим (рис. 5.43) или динамическим воздействием.

Рис. 5.43. Рыхление мерзлого грунта статическим воздействием:

а - бульдозером с активными зубьями, б - экскаватором-рыхлителем, 1 - направление хода рыхления

При динамическом воздействии на грунт осуществляется его раскалывание или сколы молотами свободного падения и направленного действия (рис. 5.44). Этим способом разрыхление грунта производят молотами свободного падения (шар- и клин-молотами), подвешенными на канатах на стрелы экскаваторов, либо молотами направленного действия, когда рыхление осуществляется сколом грунта. Рыхление механическим способом позволяет осуществлять его разработку землеройными и землеройно-транспортными машинами. Молоты массой до 5 т сбрасывают с высоты 5...8 м: молот в форме шара рекомендуется применять при рыхлении песчаных и супесчаных грунтов, клин-молоты - для глинистых (при глубине промерзания 0,5...0,7 м). В качестве молота направленного действия широко применяют дизель-молоты на экскаваторах или тракторах; они позволяют разрушать промороженный грунт на глубину До 1,3 м (рис. 5.45).

Статическое воздействие основано на непрерывном режущем Усилии в мерзлом грунте специального рабочего органа - зуба-рыхлителя, который может быть рабочим оборудованием гидравлического экскаватора «обратная лопата» или быть навесным оборудованием на Мощных тракторах.

Рыхление статическими рыхлителями на базе трактора подразумевает в качестве навесного оборудования специального ножа (зуба), режущее усилие которого создается за счет тягового усилия трактора.

Машины этого типа рассчитаны на послойное рыхление грунта на глубину 0,3...0,4 м. Число зубьев зависит от мощности трактора, при минимальной мощности трактора 250 л.с. используется один зуб. Разрыхление грунта осуществляют параллельными послойными проходками через 0,5 м с последующими поперечными проходками под углом 60...900 к предыдущим. Перемещение разрыхленного грунта в отвал осуществляют бульдозерами. Целесообразно навесное оборудование крепить непосредственно на бульдозер и использовать его для самостоятельного перемещения разрыхленного грунта (см. рис. 5.21). Производительность рыхлителя 15...20 м3/ч.

Способность статических рыхлителей послойно разрабатывать мерзлый грунт дает возможность использовать их независимо от глубины промерзания грунта. Современные рыхлители на базе тракторов с бульдозерным оборудованием благодаря своим широким технологическим возможностям находят широкое применение в строительстве. Это обусловлено их высокой экономичностью. Так, стоимость разработки грунта с применением рыхлителей по сравнению с взрывным способом рыхления в 2...3 раза ниже. Глубина рыхления этими машинами составляет 700...1400 мм.

Рис.5.45. Схема совместной работы дизель-молота и экскаватора «прямая лопата»

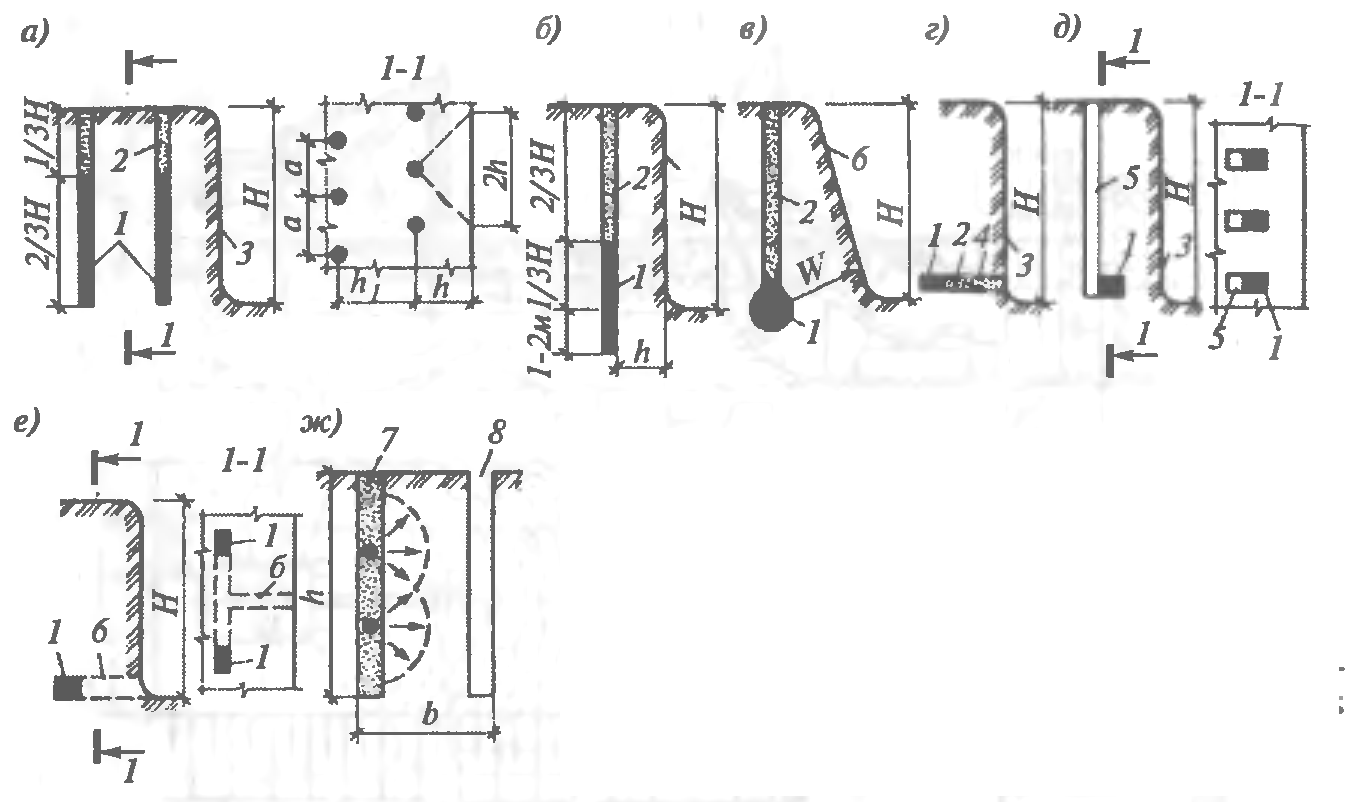

Рыхление мерзлых грунтов взрывом эффективно при значительных объемах разработки мерзлого грунта. Метод применяют преимущественно на незастроенных участках, и ограниченно застроенных - с использованием укрытий и локализаторов взрыва (тяжелых пригрузочных плит).

В зависимости от глубины промерзания грунта взрывные работы выполняют (рис. 5.46):

■ методом шпуровых и щелевых зарядов при глубине промерзания грунта до 2 м;

■ методом скважинных и щелевых зарядов при глубине промерзания свыше 2 м.

Шпуры просверливают диаметром 22...50 мм, скважины - 900...1100 мм, расстояние между рядами принимается от 1 до 1,5 м. Щели на расстоянии 0,9... 1,2 м одна от другой нарезают щеленарез-Выми мяптнями фрезерного типа или баровыми машинами. Из трех Соседних щелей взрывчатое вещество помещается только в среднюю, крайние и промежуточные щели служат для компенсации сдвига мерзлого грунта во время взрыва и для снижения сейсмического эффекта. Заряжают щели удлиненными или сосредоточенными зарядами, после чего их сверху засыпают талым песком. При качественном выполнении подготовительных работ в процессе взрывания мерзлый грунт полностью дробится, не повреждая стенок котлована или траншеи.

Рис. 5.46. Методы рыхления мерзлого грунта взрывом:

а - шпуровыми зарядами; б - то же, скважинными; в - то же, котловыми; г - то же, малокамерными; д, е - то же, камерными; ж - то же, щелевыми; 1 - заряд ВВ; 2 - забойка; 3 - грудь забоя; 4 - рукав; 5 - шурф; б - штольня; 7 - рабочая щель; 8 - компенсационная щель

Разрыхленный взрывами грунт разрабатывается экскаваторами или землеройно-транспортными машинами.

5.11.4. Непосредственная разработка мерзлого грунта

Разработка (без предварительного рыхления) может осуществляется двумя методами - блочным и механическим.

Блочный метод разработки применим для больших площадей и основан на том, что монолитность мерзлого грунта нарушается за счет разрезки его на блоки. С помощью навесного оборудования на тракторе - баровой машины грунт разрезают при взаимно-перпендикулярных проходках на блоки шириной 0,6...1,0 м (рис. 5.47). При малой глубине промерзания (до 0,6 м) достаточно сделать только продольные разрезы.

Баровые машины, осуществляющие нарезку щелей, имеют одну, две или три врубовые цепи, навешенные на тракторы или траншейные экскаваторы. Баровые машины позволяют прорезать в мерзлом грунте щели глубиной 1,2...2,5 м. Используют стальные зубья с режущей кромкой из прочного сплава, что продлевает срок их службы, а при износе или истирании позволяет быстро их заменить. Расстояние между барами принимается в зависимости от грунта через 60... 100 см. Разработку производят экскаваторами «обратная лопата» с ковшом большой вместимости или глыбы грунта волоком перемещают с разрабатываемой площадки в отвал бульдозерами или гранторами.

Рис.5.47. Схема блочной разработки грунта:

а - нарезка щелей баровой машиной; б - то же, с извлечением блоков трактором; в - разработка котлована с извлечением блоков мерзлого грунта при помощи крана; I - слой мерзлого грунта; 2 - режущие цепи (бары); 3 - экскаватор; 4 - щели в мерзлом грунте; 5 - нарезанные блоки грунта; 6 - перемещаемые с площадки блоки; 7 - столики крана; 8 - транспортное средство; 9 - клещевой захват; 10 - строительный кран; 11 - трактор

Механический метод основан на силовом, а чаще в сочетании с ударным или вибрационном воздействии на массив мерзлого грунта. Реализуется метод применением обычных землеройных и землеройно-транспортных машин и машин со специально разработанными для зимних условий рабочими органами (рис. 5.48).

Обычные серийные машины применяют в начальный период зимы, Когда глубина промерзания грунта незначительна. Прямая и обратная лопата могут разрабатывать грунт при глубине промерзания 0,25...0,3 м; с ковшом вместимостью более 0,65 м3-0,4 м; экскаватор драглайн - до 0,15 м; бульдозеры и скреперы в состоянии разрабатывать промерзший грунт на глубину до 15 см.

Рис. 5.48. Механический способ непосредственной разработки грунта:

а - ковш экскаватора с активными зубьями; б - разработка грунта экскаватором «обратная лопа-та» и захватно-клещевым устройством; в - землеройно-фрезерная машина; 1 - ковш; 2 - зуб ков-ша; 3 - ударник; 4 - вибратор; 5 - захватно-клещевое устройство; б - отвал бульдозера; 7 - гидроцилиндр для подъема и опускания рабочего органа; 8 - рабочий орган (фреза)

Для зимних условий разработано специальное оборудование для одноковшовых экскаваторов - ковши с виброударными активными зубьями и ковши с захватно-клещевым устройством. Затраты энергии на резание грунта примерно в 10 раз больше, чем на скалывание. Вмонтирование в режущий край ковша экскаватора виброударных механизмов, аналогичных по работе отбойному молотку, приносят хорошие результаты. За счет избыточного режущего усилия такие одноковшовые экскаваторы могут послойно разрабатывать массив мерзлого грунта. Процесс рыхления и экскавации грунта оказывается единым.

Разработку грунта осуществляют и многоковшовыми экскаваторами, специально разработанными для проходки траншей в мерзлом грунте. Для этой цели служит специальный режущий инструмент в виде клыков, зубьев или коронок со вставками из твердого металла, укрепляемых на ковшах. На рис. 5.48, а показан рабочий орган многоковшового экскаватора с активными зубьями для разработки скальных и мерзлых грунтов.

Послойную разработку грунта можно осуществлять специализированной землеройно-фрезерной машиной, снимающей стружку глубиной до 0,3 м и шириной 2,6 м. Перемещение разработанного мерзлого грунта производят бульдозерным оборудованием, входящим в комплект машины.